UTF-8

【トップペー

ジへ飛んでみる…】

2003/1Q仕様けちけち自作機増殖中

【編集注意:このページのリンクは基本的に外向け(_blank)ターゲットのため、内向きリンク設置時に

注意。】

はじめに。

このページは、「なんとなく自作機が組みたい中毒」に駆られた事を発端として起きたくっだらねー自作機組み記録です。

ほとんどの方にとっては役に立たないネタばかりですので、あまり実は全く記録する意味はないのかもしれません。

#CNET Japan Reviews WinFast K7NCR18G Pro (Leadtek)

のレビューに主要コメントはポスト済みです。

他のページと同様、このページも午前6時(午後18時、または30時)を境に日付変更しています。

[TIPS]忘れずに準備すべき物。

良質なドライバ(+1、+2と精密ドライバセットが有ると良い感じ)とか予備のケーブルとか自動車内張用制振シートとか、有ると良い物はいろいろと有りますが…

一番忘れそうなのは絆創膏、しかも品名指定で「バンドエイド クイックヘルプ(J&

J)」またはその同等品。

こいつは普通の絆創膏(血液を吸い取るタイプ)とは違っ

て、血液を強力に凝固させる性質のある「アルギン酸塩(創傷被覆材(→新しい創傷治療)に詳し

い)@昆布由来物質」をパッド部分に持っています…で、切り傷や擦り傷を負った場合には

「極力消毒せずに、極力異物が有れば除去し、大量の水で洗って軽

く拭いてから」この手の絆創膏を貼ってやると、早くに血が止まると同時に傷口が大きくならずに治ります。

大体1日~2日で良い感じに傷が塞がるはずなので、初日はこれを貼って、翌日からは「傷部分をよく洗う→

絆創膏を貼る」を、傷がきちんと治るまで続けてください(極端な話、1週間くらい続けても良い)。ちょっと見て「まあ血が止まったから良いかぁ…」と絆創

膏を貼るのをやめると、傷口が乾燥してしまって中途半端に傷跡が残るので、きちんと傷が治るまで続けた方が良いです。また、水などで濡れた場合は「一度絆

創膏を剥がす→よく洗う→再び絆創膏を貼る」が正しいです。それから、治ったと思った傷口が化膿した場合は、外科に行って処置(異物があるはずなのでそれ

を除去→再び同じ手順となるはず)してもらった方が良いです。

いや、一家に一箱/財布に3枚用意しておくと、いろいろと便利です。

というか、自作機を作るなら買っておいた方が良いです。

特に安いケースを弄っていると結構危険ですからねぇ。

#あ、もちろん大けがをした時や痛くて異物が除去できない時

は、素直にお近くの外科外来へ…その方が安心できるだろうし。

自作機構成。

今回組むマシン構成は下記通りです。そのときたまたま欠品がなかったクレバリーで購入。

●[CPU] AMD AthlonXP 2100+ BOX (Thoroughbred)

●[MEM] DDR-SDRAM PC2700(DDR333) 256MB CL2.5 バルク 1ヶ月保証

x2枚 (DualDDR用)

●[OS] WindowsXP Pro w/SP1

●[M/B]K7NCR18G Pro Leadtek/SocketA/nForce2

↑は購入品、↓は旧機より流用

○[HDD] Seagate BarracudaIV ST380021A x2

○[FDD] Mitsumi USB-FDD 1X

○[CD-RW] Plextor PX-RW4824TA

○[KBD] Audio-technica 109ミニキーボード

○[MSE] Arvel フリーボールマウスコンビ MFBUS-GM

○[SCSI] Adaptec AHA-2910B

○[VDT] EIZO 21inch-CRT E76D

[2003/09/17]→ Eizo 17inch-LCD L567

○[Case] Enermax CS-011-02BS -350W

→ 星野金属 N1001 (付属

電源Varius335は廃棄予定)

#私が購入に踏み切った時期だけ、なぜかマザーが超品薄で、私が買った数日後からは普通に流通してま

した。なぜ?

この構成からして「ちょっとイカれた選択」だったりするのは気のせいです(笑)。

K7NCR18Gは一部にかなり悪い評判(っつーか旧版がPCB設計ミス?)があったりしてアレだったのですが、同

等のnForce2マザー搭載メーカーが個人的に好きではないメーカーからしか出ていないという現状のため、思い切って冒険してみまし

た(ぉぃ)。

#もう一つの理由は「AGP周りのトラブルを避けたかった」というのもあります。

ただ、この構成の場合に唯一かつ一番厄介なのはメモリ周りで、特にDualDDR(2枚の同様量メモリを挿して転送速度を稼ぐ、EDO

-DRAM以来の暴挙)絡みの問題が多そうです。

正直言って、メモリタイミング絡みのトラブルに関しては「JEDEC規格準拠は当然、6層基板仕様を選択(電源供給やノイズの問題が絡むので)、

DDR333はパッケージ形状を良く見て買う」ぐらいまで神経を使わないと結構面倒な事が起こるわけで…この点ではメモリにこだわり気味なPCパーツ専門店PCワンズ辺りにまとめて発注

した方が良いかも。

#とか言いながら普通の4層基板バルクを選択した俺はアホです。ええ。

とりあえず2月15日午後に部品到着の予定なので、そのときまでは何も出来ません。

一応事前準備として、MS-DOS起動ディスクを使用したブータブルCDを作成(レ

ガシーフロッピードライブが無いため)し、memtest86のフロッピを作りました(こちらはブータブルCDに出来るか

どうか不明、明日チェック予定)。

#追記:当然のごとくmemtest86はブータブルCDにできず。だめじゃん。

旧機HDDはとりあえずVIA/EDEN-MiniITXに取り付けてあり、あとでWinXPの転送ウイザードとかで転送する予定。メインマシン仮組中

は10GB-HDDを利用し、安定動作する事を確認してからメインHDDの「ルーズ(クローン)」側を移植→安定動作を確認してからメインHDDの「ブー

ト(メイン)」側を移動っつー予定。

#てゆーか、HDDになんて名前を付けていたんだ(苦笑)<俺

2003/02/14

とりあえず組んでみた。

ハードウエアエラーの類は全然無い。

ってゆーか、価格COM辺りを見ているとけっこーデンジャラスな板に見えたのに、何げにDualDDRもまともに動いてるし、

不都合はないし。

#念のためにWINDOWS98(非SE)を導入してみたけど、ネットワークとサウンドが認識せずに頓

挫。

問題なのはWinXPの方で…未だにトラブってます。ってゆーかAdminでログオンできねー(泣)

#導入時のパスワード設定を2欄とも間違っていたらしい…とりあえずXP再導入までの間はユーザー設定adminで進

行。

2002/02/16

なんとなくまともに起動。

NortonSystemWorks2001がXPに導入できない。っつーか、「ファイルと設定の

転送ウイザード」で残骸だけがコピーされてかなり悲惨くさかった。何だよこの欠陥品は。

とりあえずNortonInternetSecurityとATOKの新版を買わねば。

#MS-IMEって相変わらず糞だな…第一候補の文字区切りがまず嫌。

ベンチマークを行った限りではこんな感じ。

・3DMark2001SE....4336point@1024x768x32

・Natsumibench....57.15fps@1024x768x32x0

・FFXIベンチ....3607point

・HDBENCH3.30....MemR:30851 MemW:46014 MemRW:60806

Int:73920 Fp:90081 DDraw:59

Rec:49000 Text:26916 Ell:12880

BitBlt:511

・SuperPI/104万桁....63秒[※参考値:実クロック

2167MHz、ASUS/A7V8X{KT400}の場合は58秒]

「統合マザーの割には」結構いい値が出てる。

ただしオーバークロック動作はかなり苦手らしく、微妙に安定しない。残念。

#単に冷却不足だという可能性もあるけど…今は冬真っ盛り(ioi)実証試験には向かない…

USBデバイスはONKYO/SE-U55XとCANON/PIXUS850iが問題なく動作。

SCSIカードはまだ未チェック。→Adaptec/AHA-2910Bが問題なし(起動8秒遅れ)。

2002/02/21

ロールバック中止。

NortonSystemWorks2001がシステムに残っていて気味が悪いけど、も

う今の状況からまるで訳もわからんポイントに後戻りすると後々大変そうなので、とりあえず中断。

#【追記】導入後すぐに「アクセサリ/システムツール/システムの復元」で手動ポイントを作成すれば

よかったのですが、ニューマシン用機材を購入する寸前までは「XP?んなもん導入する気なんかねーよッ!」って事を本気で言ってた奴(←俺)なので、全然

XP関連の雑誌記事やWebsiteを注視してなかったんです。考えが甘すぎました(苦笑)

あとはメールデータ(OE6)だけいったん待避して、適宜入れ替え予定。

ついでに、ATOK16は緊急購入の必要性がないことが発覚。

というか、ATOK12あたりから全部XPパッチがでてるし…なんてゆーか、商売が巧いんだか下手なんだかよくわからない感じ。

#いや、「金を出させて買っていただく」単品IMEとしては正しい姿か。

たぶんATOK16→ATOK17の方がもっと革新的なネタをそろえてくると思うので、とりあえずそのときには購入せねば。

とりあえずNortonInternetSecurity2003のみ購入予定。

ついでにkita氏の一連の投稿をみて微妙に凹む。

ふつーにオーバークロック可能ッスか…KT400の「大」得意分野っぽいからなぁ…>OC

このマザーだと…どこが原因でOC時に凍っているのかもわかりづらくて微妙。

現状起動時間は約50秒(コールドブート時)。bootvisで最適化したところ、45秒までは圧縮されました。

レガシーSCSIカードを抜いてUSB-SCSIにすればさらに8秒縮むことは確実だけど、それをやるほどの余裕もないし、せっぱ詰まってるわけでもな

いし…やるかどうか不明。

#サスペンドからの復帰も現状11秒。SCSIカードがなければ3秒くらい…

レガシーFDDはもう乗せる気にもならず。あれをBIOSでDisableにするだけで数秒早く起動するから、もういいや…って感じ。

ACPI周りも順当に作動中。

本体電源ボタンを押すと通常手順でシャットダウンされてます。

2002/02/22

再インストール/WinXP

結局気味が悪いのでWinXPは再インストールすることに。

今度は前回と同じ間違いをしないように、とりあえず旧構成のままでメールデータ(OutlookExpress

なので、Windowsシステムに食い込んでいて手動サルベージが面倒)のみを「ファイルと設定の転送

ウイザード」により書き出しました。

方法的にはこんな手順。

・「スタート/すべてのプログラム/アクセサリ/システムツール/ファイルと設定の転送ウイザード」の順に選択

・「転送元の古いコンピュータ」を選択 ※「バックアップ」の場合。レストアなら逆。

・「その他(リムーバブルドライブ/ネットワークドライブ)」を選択し、できれば別のハードディスクやMOなどの物理的に別なドライ

ブ(が無い場合は、論理的に別のドライブ)に

適当なフォルダ(f:\アウトルック設定バックアップ、とか)を作って、そこを指定

・転送内容を「ファイルと設定の両方」か「設定のみ」に、オプション(上級者用)にチェックをつける。

・ツリーがでてくるので、ファイルは全部解除、設定はOutlookExpressのみ(他社ソ

フトやオフィスソフトなどは絶対に選択してはダメ!!)、を残して全部解除する。

・後は指定されたフォルダの下にサブフォルダができて、数十~数千MBの圧縮ファイルとindexが生成され、終了。

※間違ってもフォーマットするHDD(or領域)にバックアップを作成しないように注意(笑)

元に戻すときははじめのところで「転送先の新しいコンピュータ」にして、先のフォルダを指定するだけでOK。

この方法の場合、OutlookExpressの「ツール/メッセージルール」がすべて無効(メッセージルールは存在したまま、フォルダ振り分け処理が

すべてペケになっている)になるので、逐一「ルールの説明」からいじってフォルダを再指定する必要あり。

でも、始めっから指定し直す手間を考えればだいぶマシ。

#というか、OutlookExpressなんか使わなければいいんだけどね(苦笑)。

残りのデータ(マイドキュメント、お気に入り、その他一般的なデータ類を含むetc)は手動でバックアップして、再インストールしました。

やっぱり1週間ぐらい使ったら一度再インストールした方がいいのかも。

初めのうちはベンチマークや非対応ソフトetcを大量に導入してしまって不安定になりがちだし。

もちろん、ほんとにこれでいいのかどうかはまだわからないから、まだアクティべートしていない状況。

これで大丈夫だっ!となるか、30日の期限ぎりぎり(数日前とか)にでもならない限りは「急いでアクティベート」なんて面倒なことはしないつもり。

後はIGPがらみ(っつーか全部)のドライバ更新ですな。

壁紙上で右クリックしてから「プロパティ/設定/詳細設定/GeForce4

MX Integrated

GPU/NVIDIAのホームページ/ドライバの更新」でドライバダウンロードのページに飛んで、「Platform/nForceDrivers

- UnifiedDriver - (OS/select)」で新ドライバ入手→更新をした方がいいですな。

新しいドライバは日本語表示されていてgood。

2002/02/23

そして再び「BootVis.exe

へのショートカット」

起動時間がべらぼうにかかるので、再度BootVisのお世話に。

結果はこんな感じ。

※PrefetchとDriverは同時進行のため、長い方(Driver)の時間のみが加算されています。

| Init Time(sec) |

実行前 |

実行後 |

| Disk |

15.67 |

15.66 |

| Driver |

39.72 |

20.91 |

| Prefetchig |

37.33 |

20.76 |

| Registry+pagefile |

3.07 |

2.80 |

| Video |

0.75 |

0.75 |

| Logon+Service |

2.45 |

5.83 |

| Shell |

0.83 |

0.68 |

| BootDone(Total) |

64.11 |

48.32 |

BootVisを拾ってきて、おもむろに立ち上げたら

「Trace/Optimize

System」を選んでリブートを待って、「ようこそ」画面になったらとっととログオンして2~3分(BootVisのダイアログがいったん出て、そのあと勝手に消えるまで)放

置するだけ、っつー非常に簡単な手順で、コールドブートにかかる時間が短縮できます。

ちなみに、うちの場合は古くさいSCSIカード(adaptec/aha-2410b)を導入したために時間がかなりかかっていますが、

ふつうは少なくともあと8秒ほどbootにかかる時間が短くなるはずです。

2002/02/23

そしてリモートデスクトップから蹴られる

NortonInternetSecurityを導入していたことをすっかり忘れていて情けないトラブルに悩む。

どうやっても2F/Northに侵入ログオンできない…と思ったら、NISがサービス扱いで動いてたのね…って当た

り前か。

NIS側で192.168.1.0/+255.255.255.0を「許可」にして難なく解決…

ただ、この挙動が気になる。

なにげにPCの名前が出たりでなかったりと挙動不審気味。

Win98ばりの不安定さに何となく凹む。

ヘボルータでDHCPを扱ってることが問題なのか、あるいはネットワークケーブルが断線気味なのか…調査準備中。

2002/02/28

3枚差しでも「DualDDR」

121@storeを

見て始めて気づいた…DualDDRって、単にメモリチャネルが2経路あるだけなのね。

DIMM1/DIMM2がパラレル接続・バスセレクト線で識別されていて、DIMM3はこれと別のメモリチャネルを使っている、と。

つまり、256MB×2枚でDualDDRにする場合はまず

・DIMM1:空

・DIMM2:256MB

・DIMM3:256MB

の様に装着しておいて、次に512MBとかを購入したら

・DIMM1:256MB

・DIMM2:256MB

・DIMM3:512MB

の様に差し替えれば、装備しているメモリの領域全部をDualDDR扱いでアクセスできる、という仕掛けな訳で。

…つまり、DIMM1に挿そうがDIMM2に挿そうが状況は変わらないわけだ。

何を心配していたんだ、俺は…

ついでにこの考え方でいくと、メモリスペック(駆動クロックとクロックレイテンシ)さえ合えば

・DIMM1とDIMM2には同ロットメモリを挿した方がいい

・ただし、これらとDIMM3のメモリを同メーカーチップ・同ガーバーでそろえる必要は全くない

とゆー結論に至るはず。

#枚数にかかわらず、DIMM3に刺すメモリとDIMM1+DIMM2スロットに刺すメモリの量が等しくなる状態がパフォーマンス上最適となるわけで。

2002/02/28

縦画面でも動画は以外と大丈夫らしい

Portrait

Displays, Inc.の縦画面ユーティリティーに幻滅しまくっていたので期待してなかったけど、nViewでは普通に縦画面モードでも

オーバーレイ表示されてました。

結構遅いけど、MPEG1で10fpsくらい出てるかも。十分実用範囲ですな。

縦置き対応(っつーかVESAマウント対応)液晶モニタを縦置きで画面脇に置きたくなってしまった自分が怖い…(^^;)

#21''モニタを使っていても、やっぱり画面はせまいもので…

ただし、NVKeystoneはなにげに利用用途不明(というか、歪み調整なんてディスプレイ側でできるってば…)。カーソルが変に飛ぶのでとっとと無

効に。

2002/02/28

今更気づいた小ネタ

[ミ田]→プリフィクス(頭文字)の2ストローク(同時押しではない)で、定義済みショートカットキー(たとえば[ログオフ(L)]や

[コントロールパネル(C)]とか)以外のものが起動可能なことを今更知って愕然。

そんなわけで試してみました。

・[ミ田]→[I]…InternetExplorerが起動

・[ミ田]→[O]…OutlookExpressが起動

・[ミ田]→[F]…FrontpageExpressが起動

・[ミ田]→[_]…「_lilith.exeへのショートカット」のリンク先、サウンドプレーヤのlilith.exeが

起動。

・[ミ田]→[B]…BootVis.exeが起動

・[ミ田]→[L]…(既定)ログオフ

・[ミ田]→[M]…MyDocument/MSN…/MyPicture/MyMusicの間で往き来…ショー

トカットにはなっていない

まぁ、だいたいこんな感じ。

ただし、登録したものだけでなく「最近起動したプログラム」も選択対象になるので、そんなのいらねーよ!って人は、スタートメニューのプロパティ(ボタ

ン上で右クリック)からたどってヒストリ参照を禁止すれば(「0個」にする)幸せになれそう。

ってゆーかこれ、たぶんずいぶん前の窓達から実装されていたんだろうな…知らなかった(ぉぃ)

おかげで、Win98時代のようにクイックランチを目で探し回る必要は無くなって便利に。

名前のバッティングがあって面倒な気もするけど、スタートメニューに置くショートカットの「頭文字」だけを見ているので、ショートカットファイル名に好

きな文字を足すだけでいい…すげぇ単純な仕掛けですな。

#ってゆーかWin98でもふつうに使えて凹む。俺、今まで目を皿のようにしてアイコンを探していたとゆーのに無駄だったのか(泣)

2002/03/02

最終評価。

ビデオ機能がDirectx9に対応していないという点はちょっと残念。

#オンボード故に当然。まぁ、この辺はビデオカードを1枚挿せばいいだけだから、それほど問題でもないか…

USBが標準で2ポートしかブランケットに装備されていない(残4ポートがマザーボード上のヘッダピン扱い)ってのもなんか気にくわないけど、最近出て

いるマイナーバージョンアップ版ではレガシーゲームポートを取り払って、そこに2ポート分追加されているらしい点がうらやましい感じも。

残2ポートはIEEE1394ブランケットと排他利用だから、こっちはまぁしようがないかも。

#でも、欲を言うならばUSBハブがいらない状態(個人的には8ポート欲しい)で有れば良かったのに…

安定性に関しては、クロックアップ絡みがちょっと不安…

#CPUがはずれだった可能性も否定できないけどね…ProIIは倍率変更機能が付いたから、おそらく問題はないかと。

他人様向けに組んで渡す事を考えると、FSBは133MHzデフォルトの方が良かったかもね…

#デフォルトロードだけだとジャンパ設定によってFSB=100MHzかFSB=166MHzになるとゆーのは頂けない

です。

といった感じの不満が出ます。

それ以外はまぁ文句の出しようもないくらいに良くできてます。

#このページのほとんどが、構成部品とはほとんど関係のない問題のために費やされてしまった訳で…。

今まで組んだ自作機の中では一番いい感じ。まさに、

Good

job by the Leadtek!

ですな。

#とゆーか、Aで始まる会社のマザーボードには二度と手を出すまいと心に誓ったよ(苦笑)。

2002/03/02 +2003/07/05

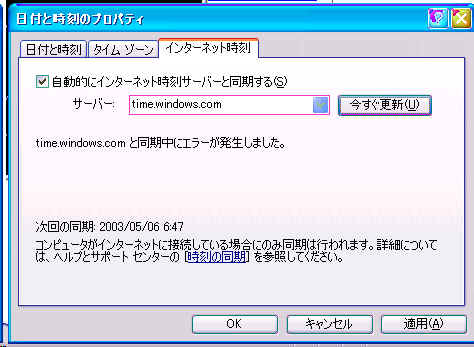

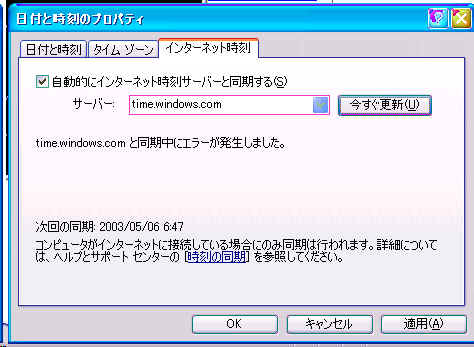

time.windows.com を信用しちゃダメ!!

時々(?)サービス停止に陥るみたいです。

ってゆーか、訂正前は30分くらいずれていて凹みました…

2002/02/23に設定して放置していたから、かれこれ一月間は更新ミスを起こし続けていた可能性も…

標準で選択可能な time.nist.gov か、試験運用中の

ntp1.jst.mfeed.ad.jp あたりに変更した方がいいかもね。

【注意】

XP Home/Proのいづれであっても、インターネット経由の時刻修正は

7 日 (604,800 秒) に1回しか行われません(レジストリを利用し強硬修正可能→297227 - インターネット時刻機能のポーリング間隔を調整する方法)。

また、ドメインに参加すると45分(3回遅れがなければ一時的に8時間)間隔となる様です(この場合にはインターネット経由の時刻修正は不能、レジスト

リを利用し強硬修正可能→Active Directory構成のWindows XPを外部の時刻サーバーと同期させたい)。

2002/04/29

#2003/05/24追記

どうやらわずか数分経過するだけで数分ずれる場合があるようです。

レジストリ変更によってポーリング間隔を変更できるのですが、これを専用に行うソフトがあるのでそちらを導入した方が何となく楽です。

お勧めは...pudding -

tools -かな。

bootvisとNortonInternetSecurityの間に…

NortonInternetSecurityを導入後にBootvisをかけると、NISが凍る場合があるっぽいです。

ウイルスチェッカは軒並みこんな状況かもしれないので、ウイルスチェッカ導入後にbootvisをかけるのは止めた方がいいかも。

2002/04/29

サスペンド・Wake-On-LAN…

S3(メモリ待避)・S4(ディスク待避)ともに、コントロールパネル→電源オプションで時間指定して使っています。もちろんどちらも問題なし。終了メ

ニューからサスペンド(S3)をかけた場合も同様に問題なく動いています。

うちの場合はモニタ消灯が3分、HDD待ちはなし、メモリ待避が20分、ディスク待避は現在未指定(たぶん6時間後にする予定)。

現状ではカード未挿入なのでトラブルは起きていないけど、大抵の拡張カードはサスペンド使用を推奨していないので(というか、推奨している板でも相性問

題云々があるから微妙)あまり挿さない方がいいかも。USB音源とかは特に問題なく復帰している様子。

ちなみに、ビデオカード初期化をPCI優先にしているとレジュームが1分ほどかかる(しかも画面は真っ暗なまま)ので、BIOS画面を出してきちんと

AGP優先になっているかどうかを確認した方がいいかも。

WakeOnLanに関しては、hwadaのホームページ(RemotePowerControl)のユーティリティで問題も起きずに一発復

帰できました…ネタもなし。

これで、リモートデスクトップの利用だけの為にメインマシンを常時起動し続ける必要が無くなっていい感じ…ってゆーか、リモートデスクトップ接続ユー

ティリティ自体にWOL機能があればそもそもこんな面倒なことをしなくても良かったんだよな~って気が。

#2003/06/08:PC単体でもたまに復帰してしまうので、結局#WOLはdisabledに…ダメじゃん。

2002/05/14

117VステップアップトランスかUPSか…

100V地域向け設計のATX電源を除く、ごく一般的な117V/230V向けATX電源の場合、国内基準電圧である100V(許容変動範囲

105V~95V)には本来的に対応しておらず、かなり無理をさせて動作していることになります。

そんなわけで、普通はステップアップトランス(ノグチトランス製が有名)を使うわけですが、PC向きは600VA(350W程度)近傍が4000円弱ほどし

ます(巻き線比は1:1.18くらい?)。

UPSの場合はAPC製が有名ですが、これは高いのでおいておくとして、サウンドハウス扱いの無停電電源装置 CLASSIC PRO UPS500が500VA(300W程度)対応で6800円ほどで

入手可能だったりします(こちらは110V±7%の交流安定化電源と見なす事もできる)。

電源が瞬間停電に耐えられる程度にまともならばステップアップトランスがお勧めだけど、その辺の信頼感に欠ける電源の場合は、UPSを選んだ方がいいか

もしれません。

ちなみに、ATX電源の許容電圧は±10%~15%なので、ステップアップトランスを使うだけでも瞬間停電に対する耐性は十分実用範囲になります。

UPSは、より長い停電に対応できる&システムを安全にシャットダウンできるという利点と引き替えに、電池寿命の問題と、UPS自体が故障する可能性を多

分に含んでいるという弱点も持っています。

過電流によるブレーカー落ちがたまに起こるようならUPSがお勧め、それがないならステップアップトランスがお勧め、という感じでしょうか。

#私自身は、どちらを購入すべきかかなり迷っています…

2002/05/23

CPUファンがうるさいから交換…

巷で見かけるネタとしては「PAL8045T+対応静音ファン」派か「FalconRockII」派が多いみたいですな。ただ、個人的意見で言うと両方ともネーミングで売れている

気がしてイヤだというのと、前者が静音ファンを付けるとさほど高性能ではないこと&後者はヒートシンクの設計方針が個人的に気にくわないことが災いして、

どちらもあまり欲しいとは思えない代物だったりします。

#正直言って、これは単なる言いがかりなんです…。

一般的な直上型ファンの場合は、CPUコア(熱源)とファンの中心が若干ずれただけでほぼ直上にあり、コア直上のフィン付近は無風状態に近いとゆー難が

あります。

また、クリップが構造的に逆付けできる様になってしまっている場合や、コア直上にクリップの支点が存在していて、冷却性能をさらに損なっているモノが大

変多い点も気になります。

これでも問題がないように設計するのが直上型ファンを持つCPUファンの設計指針なのですが、私はこれ自体がどうも気にくわないもので、できればCPU

コア部分に十分な通気が可能な構造のCPUファンが欲しいと考えていました。

#こういう単純なネタでも、自作は大変だしオーダーは高すぎで困るんですよね…。

そんなわけで、「フィンに横から風を当てる設計で」「ソケットAのソケット側爪に引っかけて使えて」「騒音は30dB未満で」「なるべくかっこわるい名

前で(笑)」「俺的嫌悪センサーに引っかからない(苦笑)」CPUファンを捜していたら、ちょうど良さ気なものが見つかりました。

ええと、メーカーはPAL8045と同じALPHAで、

製品名はPEP66U…PEPシ

リーズのファン付きモデルという位置づけです。CPUファンの中心軸とCPUの熱源が同一軸上に無い(交差している)ので、CPUの熱源位置上には常に十

分な量のエアが通り続けるとゆー美点があります。

#CPUファンで給排気できる風量や風の通り位置は近似的に羽の投影面積や位置に等しいので、この方がより確実に排気できるはず。

但しこの仕様の場合、問題なのはファン自体とマザーボードやケースに存在する部品との干渉。

ファンがぶつかって取り付けられないようでは横向きファンは台無しです(だから直上型が普及したわけですが)。

ちなみにLeadtek/K7NCR18G-ProとCS-011ケース電源との組み合わせの場合は…

「ファンがVRMとかの電解コンデンサに干渉して取り付け不能」

っつー情けない結果であることがあっけなく判明。

メーカーの図面を見ずに買っていたら私、とんだ阿呆ですな…あぶないあぶない。

…つまりは直上型しかないのか。くぅ。

であれば静かな方、ってことでFalconRockIIですな。なんか凄くつまらない決定方法だったな…

2003/07/05追記:

PEP66U

はファンを天頂部側に取り付けて直上型としても使用できる(要追加工)ということらしい。

「Aカーブ補正で19dB」の吹きつけ式ファン、Igloo Silent Breeze 462にちょっと心惹かれる。最近はほぼ同レベルのモノも多い。

これが吸い出しなら迷わず…ってところだけど、どんなもんだろう…

もっとも、Aカーブ補正の値は実はかなり役にも立たない(→可聴外帯域、特に低域の騒音がケース他に響いて可聴音となり発現する場合もある)ので、無補

正値もきちんと表示してほしい感じだったりもする。

2002/06/09

増殖します。しかも今度のマザーはProII(笑)

結局部品取り機と化した「星野金属ケース付きPC」を改修すべく、またもやK7NCR18に手を出す予定。今度はProII。値段がG(オンボードビデ

オ付き)とD(同なし)で変わらないので、たぶんGの方を買うはず。

2002/06/09

…のはずが、違うものを購入(笑)

…箱がでかすぎます(苦笑)。

写真どおりのEizo FlexScan L567で、ほぼCRT代替が可能なレベル

に仕上がったTFT液晶モニタです。

購入に至った理由はとにかく「スタンドがすごい」とゆー点。

今までCRTではどう逆立ちしても出来なかった「パネル面後方傾斜角が最大60度(CRT落とし込みラックはCRT側構

造限界があって40度程度が限界、液晶パネルでも汎用スタンドを別途購入する必要があった)」「左右方向に90度ずつモニタが回転する(CRTで縦画面をやると重みで壊れる場合も…)」って感じで、かなりアクロバティックな事が出来ます。

ただし泣き所もあって、60度パネルを倒してもっとも画面を下げた状態での付属スタンドとパネルを合わせた「最大設

置面奥行き」は430mmもあるんです…普通の家庭によくある21インチCRTモニタ(…ってあるわけねぇよ)よりもさらに30mm前に出っ張ってかなり

邪魔です。もっとも、パネルを60度傾けてしまうとパネル最前面下部には40mmほどの隙間が空くので、真上から見た時にキーボードが少しモニタ下部に隠

れる程度まで押し込むことが出来ます。よって、元の21インチCRTモニタと比べても設置性の悪さは気になりませんでした。

縦画面表示…良いっスよ~これは。

nVidia/nForce2-GT(および、同社製GeForce4シリーズのビデオカード)とかを

使っている人は、今すぐにでも縦画面表示が使えるので、アナログ接続でも良ければあとはL567を買うだけでオッケーです。

PivotSoftwareツールは付いていないので、画面方向を変える為にわざわざOSの「画面のプロパティ→設定→詳細設定→GeForce4

○○○→パンコントロール」とたどらないといけない点は大変ですが、別に「縦画面ではビデオオーバーレイが出来ない」とか言う腐れた不都合は存在しないの

で、パソコン側の都合で切り替えを迫られることはないです。

作業内容によって切り替える必要がある場合にだけ切り替えればよいので、実はあまり困ったことがありません。

現在のセッティングは、色モードはsRGBモード(6500k)、輝度20%にして、パネルは「操作部が右側に来る様に90度回して、位置はもっとも下

げて、もっとも奥側に倒して手前を浮かせ、ほぼ限度まで手前側に出した」状態で使ってます。

PDFやWebページ、GIMP/Winとか色々弄ってますが、とにかく目が痛くならないのがGood。

でもまだ、自動で色モードを変更してくれる「スクリーンマネージャ」の挙動が不安定で、それだけが困ってます。出来ればsRGBモードとテキストモード

を自動で行ったり来たりしたいのですが、残念ながらまだそこだけが未達成。

反応速度が遅いので3Dゲームには向きませんし、高輝度モデルではないので液晶テレビ代替にもなりませんが、その二つが必要ないならかなりオススメで

す。

まぁ、他機種と比べて\10kほど高めですけど、それは「珍妙なスタンドが標準で付く」と「デジタル接続ケーブルも標準で付く」と「高価なパネルを使っ

てる」と「パネルを生かす制御回路が乗ってる」の4点で確実にペイできる物なので…無理矢理納得してください(笑)。

ドット欠け品にさえ当たらなければ、他に後悔しそうな点を見つける方が大変なくらいですってば(笑)。

#ええと…もしドット欠け品に当たっていたら私、多分とんでもねー罵詈雑言を吐いていたでしょうね…(xoxi)

ちなみL567レビューは、また懲りずにCNET Japan Reviews FlexScan L567 (NANAO) のレビューへ投げてき

ました…

ついでに、早速デジタル接続カード(nVidia/GeForce FX5200あたり)が欲しくなってしまったのは気の

せい…?

#なんかRadeon系でも縦画面表示が可能らしいのですが、手元の8500ではドライバ導入方法が悪いのか、どうも縦

画面表示が出来ませんで…結局こいつはRagnarokマシンへと転用…。

2002/09/??

とりあえずセットアップしてみた。

写真を撮ろうとしたところ、あまりにもミニキーボード(ATC-MKB95、狭幅。現

行品はATC-MKB109)が汚い

ことに気づいてこれも買い換えてみました…ELECOM - TK-U06FPLG、ノートパソコン配列+テンキー。んでもって写真は…

なんかすごい間抜けな写真だな…特にスピーカとその下が(苦笑)。

#このNXTパネルスピーカはとても平板らしく「双指向性かつ指向性が極端に弱い」ので、パソコンを用い

たBGM演奏用として使うには非常に便利。但し全面駆動ではなく分割振動駆動方式なので基本的に音質はよろしくない(ごく稀に素晴らしい音を奏でる瞬間は

存在するけど)…まぁ、NEC製パソコンのオマケだから当たり前か。当時500円/setで3set購入。

モニタ画面がすごく暗く映っているのは、単にフラッシュの光がパネルの偏光フィルタから見てとんでもない方向から当たっ

ていることと、パネル自体の明るさをぎりぎりまで落としていることに依るものです…一応ログイン画面を表示しているところ。

スタンド自体も奥行きが割とあるのですが、それ以上にめいいっぱい倒し込んだフラットパネル自体が前にせり出しすぎです…この状態で、上から見るとパネ

ルの下にキーボードのファンクションキーがちょうど隠れています。

もっとも、これで使いにくいか?とゆーと、さほど(というか、ほとんど)問題なく使えていています。いやむしろ、テキストやWebページ作成時には縦画

面の方が断然使いやすいです。

2002/10/09

デジタル接続に変更。

購入したボードはELSA/GLADIAC FX 534、FX5200、ファンレス。初期ドライバではなぜかFFXIベンチがまったく走ることなく落ちるし(…ドライバ更新後も結構落ち

る?)、DVIコネクタ側のねじは短いし…なんだこれは。

しょうがないのでELSAドライバをアンインストールして、nVidiaのリファレンスドライバをつっこんでみました。

その結果…

FFXIベンチ1.0…5301

FFXIベンチ2.0…3319(-L)、2140(-H)

…まぁ、この辺は5200らしいところか。

デフォルト設定のsRGB/Text/Picture/Movieはぎりぎりまで輝度を落として、WindowMovieは非オーバーレイ側輝度

50%。Customは色温度調整OFF5500K&ガンマ2.01.8

設定。

とりあえずリファレンスドライバへの更新後はすこぶる絶好調。縦画面でもオートファインコントラスト(ソフトウエア;ScreenManagerPro

による)がきちんと効いていて、アプリ切り替えごとにカラーモードが勝手に変わってくれて良い感じ…何とゆーか、挙動がまったくもって謎。

とりあえず現状での問題点は

- WindowMovie対応アプリ終了後も背景明度が落ちたままになっている

(他の関連づけ済みアプリを起動すれば復帰するが、未登録アプリの検出が行われない…結局関連づけ済みのアプリを一度立ち上げる必要がある)

- DesktopViewer機能(の初期化機能)が縦画面では働かず、結果としてDesktopViewer機能が利用できない。

まぁDesktopViewer機能だけ横画面で使わなきゃいけないっつー制限を除いては解決したから良いかぁ…って全然良くないじゃん。

2004/06/09追記:

ATI Radeon9700と最新ドライバの組み合わせで、ScreenManagerProが不都合無く動作しました。

2002/10/13

このページに関するコメント(歓迎、罵倒、疑問、質問、感想、その他もろもろ)は、メールか電子掲示板にお寄せ下さい。

【編集注意:このページのリンクは基本的に外向け(_blank)ターゲットのため、内向きリンク設置時に注意。】

トッ

プページへ戻る場合はこちらから。