HomePage>Contents>O-Ma-Ke>ETC.menu>お手入れ向上委員会

お手入れ向上委員会

ギターは塗り物である

エレキだろうがそうじゃなかろうが、ギターには塗装がしてありますね。ボディー、ネック、そしてその他の部品。

主に木で作られているため、湿気とか汚れとかそういったものから受ける影響を少なくしよう、というのが本来の目的のようです。

ギターの木部で普段直接ふれる部分には、指板を除いて塗装が施してあります。

ご存じの方も多いかもしれませんが、大きく分けて

があるらしい。

ニカワとオイルについては良く知りません。無責任なことを書くのもアレなのでこのページでは割愛します。

ラッカー系とポリエステル系に絞って、よく言われてることを最初に挙げておきます。

ラッカー系

- 値段の高いギターに多い(ギブソンは全部これだったはず。ニトロセルロース系ってやつ)

- 堅い

- (塗装面が)薄い

- もろい

- 呼吸するらしい

- 経年変化が多い

ポリエステル系

- 値段の安いギターに多い(決してそうとは言い切れない)

- 柔らかい

- (塗装面が)厚い

- ねばり強く丈夫

- 機密性が高い(湿気を通しにくい)

- 経年変化が少ない

上記のようなことがよく言われているようですが、塗装にうるさい人に言わせると「全然そんなこたー無い。」という意見も実際たくさんあります。結構好みの分かれるところですが、間違いなくいえることとしては、ポリの方が手入れが楽!ということでしょう。

Back

◇ギターのボディー・ネックを磨く

苦労して手に入れた、長い間使ってきた、思い出が詰まってる、すごく高かった等々思い入れのあるあなたの楽器。ある日ガーンとショックを受けないためには、磨き方はちょっと考えないといけないようです。ご多分に漏れずラッカー塗装のギターでは僕も幾つか失敗をしています。もっとも僕自身は全然神経質には考えてなくて「あ、やっちゃった〜」ってな感じなんで平和なもんです。楽器がかわいそうだなぁとは思いますが。

- 革製のストラップを付けたままケースにしまっておいて、塗装が変質した。

- ギタースタンドのゴムで塗装が侵された。

- 不適当なポリッシュで磨いたことで、塗装に曇りやシミが生じた。

- 一カ所の塗装割れから、かなりの範囲にかけて塗装がはがれた。

こんなところですが、よく言われる取り扱い上の注意を身を持って経験してきた、という…。

もちろんポリエステル系の塗装でも失敗はしてるんですが、せいぜい"ぶつけて塗装割れ"ぐらいのものです。

ということで、独断と偏見のラッカー/ポリエステルそれぞれの取り扱い上の注意事項を挙げておきましょう。

(ネックのみラッカー塗装というギターもあるから油断ならない)

- ラッカー塗装の取り扱い注意

- ぶつけるとすぐ塗装が欠けます。ぶつけない人は居ないと思うので覚悟しといてください。派手なバックルが好きな人、Gパンにリベットが付いてる人、これらの人は絶対ボディーの裏がすごいことになります。覚悟しましょう。

- 革のストラップ、もしくは革のストラップエンドのついたものは、必要なとき以外取り外しておく。(モノによっては思いっきり浸食されます。)

- ゴム製の部分が当たるギタースタンドには長時間立てかけない。(思いっきりくっつきます。)

- 日に焼けやすいのでサンオイルを塗る。(嘘)

- ニトロなんとかという物質は易燃性のモノが多い。嘘だと思ったらセルロイドのピックを燃やしてみれば解る。火事になっても知らない。

- 不適切なギターポリッシュで磨くとエラい目に遭う。そして再生は不可能だ。シリコンは天敵らしい。ほかにもやばい物質があるようだ。某社のレモンオイルっぽいポリッシュもその謳い文句とは裏腹に全く向いてないモノがある。(Gibsonの塗装で実証済み(涙))

- 音がいい、というのは迷信か自己満足だ。聴いてる人には絶対(たぶん)解らない。尤も、興味もないだろう。

- とにかく有機溶剤に弱いから気を付ける。

- ポリエステル系塗装の取り扱い注意

- ひとたび割れると無茶苦茶目立つ。

- 下地が厚いのがよくわかる。(故に膨張した塗装のように見えるのかも)

- 「このギター、ラッカー塗装なんだ」と思っていても、下地がポリ(!)ということもまま在る。

- ちょっとやそっとじゃびくともしないから、かわいがってあげましょう。

- 塗り替えようと思っても、自分ではなかなか塗装が剥離できません。プロに頼んだ方が利口です。

ギターのボディー・ネックを拭いたり磨いたりするときには、楽器用のクロスを使うわけですが、楽器屋さんに行くと選り取りみどりでどれにしていいか迷います。独断と偏見の選択基準は以下の通り。

- 毛羽立たないこと

- 適当な大きさがあること

- 汚れが目立つこと

- シリコンやその他の添加物のないもの

- ゴシゴシ磨いても傷が付かないぐらい柔らかいやつ

これらの基準を満たしていていれば何でもいいんですが、ぼくはタカミネ製の鹿革っぽい感触のものを使ってます。

これいいです。今でも売ってるのかな?

世にはシリコン入りのクロスも結構あるそうですから、そこんとこに注意した方がいいらしいです。ボディーもネックもポリエステル系塗装だよ〜んっていう向きはシリコン入りも選択しに入ってきますね。っていうか、その方がお手入れ楽かも。

*****

さて次に、汚れを落として塗装に艶を出し、汚れをつきにくくする、という働きのある(らしい)ポリッシュについてですが、正直、あんまり種類を試したことがないのでアレが良くてこれはダメ、というのは数種類についてしか言えないのですが。

以下のようなタイプはラッカー塗装には向かないようです。

- スプレー式(ポンプ式じゃなくて、ガスでプシューってやつ。)

- 石油系溶剤含有のもの(レモンオイルタイプでも入ってるものがある)

- シリコン等含有のもの

- 「アコースティックギターには向かない」と書いてあるやつ

- 「ポリ用」と書いてあるやつ

現在ぼくは下のようなポリッシュ使ってます。

(こういうのって全然減らないからさ、思えば長いこと使ってます。)

写真左はKen Smith製のポリッシュ。これです。すごく気に入ってます。汚れ落ち、仕上がり、仕上がり後の感触、ふき取りの楽さ、すべてにおいてこれで満足してます。

写真右はKiller製のTANK ITという製品。これも決して悪くないんですが、若干仕上がり後の感触・手触りがサラッとしてないので最近はあまり使わなくなりました。これらどちらとも、僕の使った限りでは悪影響無くしっかり使えました。

で、個別製品名は挙げませんが、某社の某ポリッシュはその謳い文句とは裏腹にしっかり塗装が変質しました(涙)。まぁ、命に別状はないんですが、気分的にちょっとね。金返せ、と言いたい。具体的な製品名の知りたい向きはメールください。

わかりにくいと思いますが、塗装面に曇りを生じた表面です。

写真左側に曇りができている。

写真左側に曇りができている。

ギターの磨き方ですが、

- 乾いたクロスで拭く。

- クロスに少量ポリッシュを付けて、拭き上げる。

- きれいなクロスで磨き上げる。

これだけです。簡単なんだけど、結構面倒くさいんですよね。でも、ぱっと見で手入れをしてあるギターに見えるので、暇な日に縁側ででも磨いてあげましょう。ものぐさな僕は上記のポリッシュであちこち磨いちゃいます。気が向くとペグなんかも。別に気にしません。べたべたしなきゃそれでいいです。汗なんかで汚れがひどいときは、着古したTシャツで拭いたりすることもあります。(こうやって書くと結構ズボラだなぁ…。)

それと、ネックの裏って案外汚れの激しい部分です。もっとも、汚れの代謝(?)も激しいらしく、汚れが付きっぱなしになるようなことは無いですが、ここもちゃんと磨いてあげるとネックの感触が結構変わります。みんなどうしてるんだろうね?僕はボディーよりもネック裏の方が汚れが気になります。

Back

◇ギターの指板を磨く

写真だとちょっとわかりにくいんですが、手垢が指板に溜まることありませんか?僕はあります。

他の人がどうしてるか良く知らないけど、僕は以下のような方法で取ってます。

- とりあえずオイルでふき取ってみる。

- とれなければ自分の爪でコリコリこすってみる。

- それで取れなければ、無茶苦茶に目の細かいスチールたわしで…。(台所ステンレス用として売ってるアレ)

一番最後のやり方は、もう最後の手段です。決しておすすめしません。急がなくても、こまめに掃除してるとそのうち汚れは少しずつ取れていくものです。

さて、むき出しの生木、しかもいっつも手でベタベタ触っている指板。お手入れはどうしてますか?

僕はフェルナンデス製のローズネックオイルっていうのを使ってます。これ、蒸発がある程度速くていいです。ほかにもいろいろ使えるオイルはあるようですが。

お手入れ時期としては季節の変わり目の前、晩春晩夏、晩秋に晩冬というのがセオリーですね。ただ、普段ベタベタグリグリさわっている所なのでいくら何でも痛んできます。削れたり、へこんだり。凹むといっても最悪なのがフレット周りのトラブル。それも”ガンッ”とぶつけてフレット凹んじゃった、というものです。これ、摺り合わせ・フレット打ち直し以外に直し方あるのかなぁ?知ってたら教えてほしいです。

Back

◇弦どうしてる?

あたり前ですがギターには弦が張ってあります。で、弾いてるうちにだんだんダメになっていくわけで、いわゆる死んだ弦になります。

この弦の寿命を少しでも長くする一つのアイデア。

フィンガーイースという製品がありますね。弦・指板の滑りをよくして、かつ弦を長持ちさせちゃうというアレです。これが好きな人はこれを使うというのが手っ取り早いようです。しかしあいにく僕はツルツルと滑る(滑りすぎる)弦が好きではありません。(フレットの低いギターにはキツイッす)

そこで次のような処理をして弦代をケチってます。

弦の交換時に弦にローズネックオイルをサササッと塗る。

これですね。

これですね。

塗布に使うのはちっちゃなクロスです。毛羽が立たないクロスにオイルを付けて、弦をつまむようにしてツツツーと拭きます。巻弦もかまわずツツツーと

死んだ弦というのは、以下のような状態になっているようです。

- 弦に手垢や汗などの汚れが付くことによる質量変化。

- 弦に施されているニッケルメッキが、摩擦・腐食で剥がれることでの質量変化。

- メッキが剥がれたことによる鉄芯の腐食(サビ)が原因で質量が変化している。

- フレットなどに擦れ削れ、質量が変化している。

- 金属の劣化・疲労 (これは無視できます。ピアノの弦を見てください。触らない弦は死なない。)

というわけなので、"錆びない・汚れない・削れない"弦にすればOKということに。で、弦が新品のうちにオイルでサササッとコーティングしちゃうわけです。もっともへたな油をベタベタ付けるとかえって汚れを呼びますし、手もベタベタしてかえって逆効果です。そこで、かなり揮発性の高いローズネックオイルを付けるというわけです。

個人的には結構効果的だと思っています。変にヌルヌルツルツルする事も少ないです。この処理をすると、特に弦の裏側、普段指の触れないところに汚れが付きにくくなるように思います。

弦の裏側ってしばらく張りっぱなしの弦だとスゴーイことになってるんですよね。僕は手に汗をかきやすい体質と言うこともあるのかもしれませんが、弦に汚れがこびり付いてます。こうなるとピッチは合わなくなるし弦滑りも悪くなるし最悪なんですが、汚れが付きにくくなることによって、こうなるまで少し時間が稼げます。

死んだ弦が張ってあるんだけど本番まで時間が余り無いから現行間をせずになんとか弦の状態を改善したい、というときにもオイルで拭くことがあります。少し改善するような気が…。もっとも、メッキの剥げた弦にオイル研ぎをするようなことになるので、プレイしていて決して気持ちいいものではありませんが、ピッチがすこしだけ改善します。オイルを付けずに磨くとイヤーな音が出ますし、ふき取った後の感触がこれまた凄いことになるので、僕はオイル付けて磨くようにしています。

弦を長持ちさせる一番の方法は弦に触らないことなんですが、それでは本末転倒です。可能な限り寿命を延ばすアイデアは他にもいろいろあるでしょうから、ご存じの方はメールください。

******

さて、お手入れとはちょっと外れますが、弦を張るときペグにどうやって巻き付けるか、という話題。

ロック式のペグはおいといて、普通の機械式ペグにどうやって弦を取り付けるかということなんですが、結構人それぞれやり方があるみたいですが、僕は以下の方法をお勧めします。

ペグのポストは(乱暴ですが)大きく分けてギブソンタイプとフェンダータイプがあります。

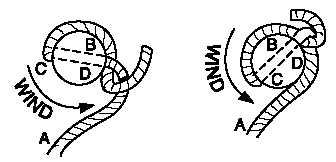

ギブソンタイプのストリングポスト

ギブソンタイプのストリングポスト

ギブソンタイプは、棒に弦を通す穴があいてるだけ。

まずはギブソンタイプについて

ギブソンタイプは(ギブソン純正の)下の図の巻き方がお勧めです。

http://www.epiphone.com/images/EpiOwnrsManul.pdf より抜粋

この巻き方だと、2〜3巻という少ない巻き付け回数でオッケイ。ポストの低い(短い)ペグにも非常に有効です。だいたい、ペグに巻き付ける数なんて、少なければ少ないほどチューニングは狂わなくなるし、ペグ回すの楽だしで良いことずくめです。(もちろんある程度は巻き付ける必要があります。)

弦張りの手順としては、

- 古い弦を緩め、取り外す。

- 新しい弦をブリッジ・テールピースに通す

- これから巻くペグより、ヘッドの片側に3つのペグがある場合は1つまたは1つ半先のペグの位置、ヘッドの片側に6つのペグがある場合は1つ半または2つ先のペグの位置で直角に折り曲げます。

- 弦をポストに通してペグを回し、弦が90度だけ巻き付けられた状態を作る。

- あまり分の弦を弦を巻く方向とは逆方向に巻き付けて、最初に通した所の下をくぐらせる。(文章だと非常に解りづらいと思いますが、図の通りです。)

- 張っている弦にある程度のテンションを掛けながらあまり分の弦を上方(ヘッド面に対して垂直方向)に引っ張り、遊びを減らす。

- テンションを維持しながら、ペグを回し弦を巻き付けていく。巻き付けるのはポストの穴の下。上の段階で作った"コブ"の下。

- チューニングを合わせて、弦を引っ張りなじませる。(このやり方も人それぞれですね)

- 最後に余った弦の処理をする。しない人もいる。自己責任で。

この巻き方で巻くと、自然と弦のあまり分はツンツンとヘッドから生えたようになります。人の目を突いてしまってもイケないので、巻くなり切るなりしましょう。僕は自分の目を突きそうになったことがあります。おお怖わ…。

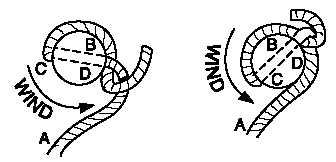

次にフェンダータイプについて

フェンダータイプののストリングポスト

フェンダータイプののストリングポスト

フェンダータイプは棒の頭に溝があって、その溝の中に穴があいています。

フェンダータイプというくくり方はちょっと乱暴かもしれませんが、フェンダー社しかこのタイプは使ってなかったような。(違うかも)

このタイプの弦張りの手順としては、

- 古い弦を緩め、取り外す。(このタイプは凄く楽です。)

- 新しい弦をブリッジ・テールピースに通す

- これから巻くペグより、1つ半または2つ先のペグの位置で直角に折り曲げます。

- 曲げたところから1.5センチから2センチ程度の所で弦をカットします。絶対に折り曲げてから切ります。絶対。折り曲げたところからどのぐらい残すか、というのは難しい所ですが、ポストの底に当たらない程度でなるべく長く、です。細い弦ほど短かすぎたときにポストに付けにくくなります。

- 曲げた先をポストにつっこむ。

- ペグを回し、弦が90度以上巻いてある状態で弦にある程度のテンションを掛け、それで抜けなければ成功。

- テンションを維持しながら、ペグを回し弦を巻き付けていく。下向きに巻き付いていくように。

- チューニングを合わせて、弦を引っ張りなじませる。

フェンダータイプの最高の利点は弦交換が早くできることでしょう。慣れると巻き付ける回数もかなり減らせます。

もっとも、ポストにつっこんだ弦が抜けないようにするコツとか、絶対に折り曲げてからカットするとか注意点は幾つかありますが、ストリングガイドを上手に活用できるようになるとラクチンです。

フェンダータイプについては一般的な説明になりますが、案外知られていないらしいので書いておきました。

Back

◇ギター、その他のお手入れ

はい、汚いブリッジ・駒ですね〜。こうなっても僕はあまり気にしませんが、ほこり&その他の汚れはサビを呼びますので、僕は、

掃除機(強)の細いノズルで吸う!

という方法を採ってます。分解清掃するとその後の調整がめんどくさいし(オイオイ)、弦も換えなきゃいけないから弦がもったいないし(オイオイ)、というワケです。

ちなみに掃除機が活躍するのはこの他に、

- サウンドホールが開いているギターの中のほこりを吸う。

- プラグホールの中のほこりを吸う。

- フェンダー等のギターのピックアップカバー裏とか、キャビティー内が汚い時。

なんてのがあります(オイオイ)。

愛器に傷を付けないように気を付けてください。決してお勧めしませんが。

Back

◇ギター、調整

高名なこのページをご覧ください。僕には何も言うことはありません。

Back

◇ハードケース

Back

◇アンプのお手入れ

Back

◇接点のお手入れ

Back

◇肉体のお手入れ

Back

HomePage>Contents>O-Ma-Ke>ETC.menu>お手入れ向上委員会

写真左側に曇りができている。

写真左側に曇りができている。

これですね。

これですね。 ギブソンタイプのストリングポスト

ギブソンタイプのストリングポスト

フェンダータイプののストリングポスト

フェンダータイプののストリングポスト