EQフィールド(数式) topへ

- EQフィールドは数式を作成するのに使用することができます。

数式は数式エディターを使って作成することができますので、ワード2010基本講座:数式の入力 をご覧ください。

- ここでは、文字飾りとして利用する方法も書いてみます。

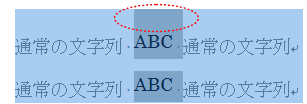

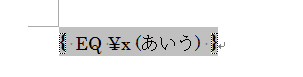

- ここでは囲み線のフィールドコードを例に、直接作成する手順を書いてみます。

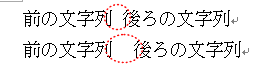

- 囲み線時の文字を入れたいところにカーソルを表示します。

- [Ctrl]+[F9]でフィールドを挿入します。

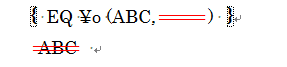

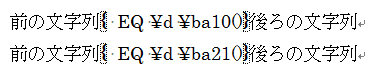

- EQ の後ろに \x と囲み罫線のスウィッチを入力し、囲む文字をカッコ内で指定しています。

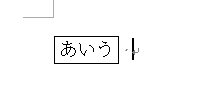

- [Alt]+[F9]ですべてのフィールド コードの非表示に切り替えます。

囲み罫線が作成されました。

EQフィールドのスイッチ topへ

- 以降の例では文字列(構成要素)のフォントサイズは10.5pointを使っており、画像はズーム130%で拡大したものです。

-

- 配列を作成します。配列の構成要素は、左上隅から右下隅に向かって指定します。

- オプション

| \al |

列の左端を揃えます。 |

| \ac |

列の中央を揃えます。 |

| \ar |

列の右端を揃えます。 |

| \con |

nで列数を指定します。既定値は 1 です。 |

| \vsn |

要素間の垂直方向のスペースをnでポイント単位で指定します。 |

| \hsn |

要素間の水平方向のスペースをnでポイント単位で指定します。 |

- コードの例と表示例

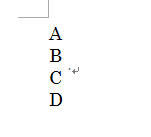

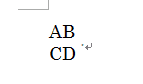

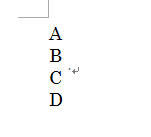

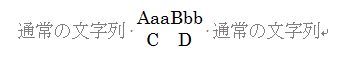

- { EQ \a (A,B,C,D) }

- オプションを指定していません。1列に4つの要素(A,B,C,D)が表示されます。

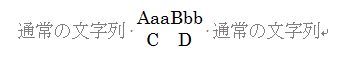

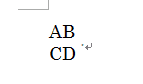

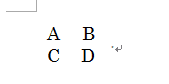

- { EQ \a \co2 (A,B,C,D) }

- \co2 と列数を2とした例です。2列に表示されました。

列間のスペースを指定していないので「A」と「B」がくっついて表示されています。

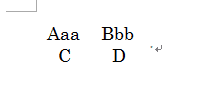

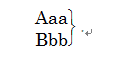

- { EQ \a \co2 (Aaa,Bbb,C,D) }と構成要素の文字数が異なると下図のようになります。

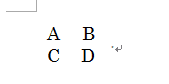

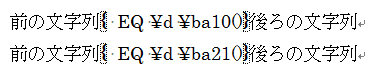

- { EQ \a \co2 \hs12 (A,B,C,D) }

- \hs12 として、水平方向のスペースを12ポイントに指定した例です。

AとB、CとDの間のスペースが12ポイントになっています。

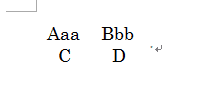

- { EQ \a \ac \co2 \hs12 (Aaa,Bbb,C,D) }

- \ac として列の中央で揃えています。

「Aaa」と「C」、「Bbb」と「D」が中央揃えになっています。

- { EQ \a \al \co2 \hs12 (Aaa,Bbb,C,D) }

- \al として列の左で揃えています。

「Aaa」と「C」、「Bbb」と「D」が左揃えになっています。

-

- 要素をかっこで囲みます。

- オプション

| \lc\c |

左側のかっことして、c で指定した文字を使用します。 |

| \rc\c |

右側のかっことして、c で指定した文字を使用します。 |

| \bc\c |

左右のかっことして、c で指定した文字を使用します。 |

- c で指定するかっこに {、[、(、< などの文字を指定すると、それらの文字は左かっことして使用され、対応する文字が自動的に右かっことして使用されます。

これ以外の文字をかっことして指定すると、左右のかっこに同じ文字が使用されます。

- コードの例と表示例

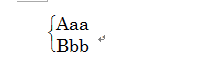

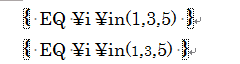

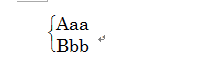

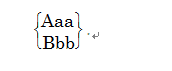

- { EQ \b \lc \{ (\a (Aaa,Bbb)) }

- 左側のかっこに { を指定しています。

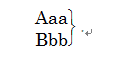

- { EQ \b \rc \} (\a (Aaa,Bbb)) }

- 右側のかっこに } を指定しています。

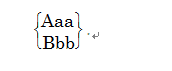

- { EQ \b \bc \{ (\a (Aaa,Bbb)) }

- 左右のかっこに { を指定しています。

-

- フィールドの次に続く文字の配置を制御します。

- オプション

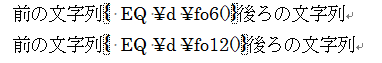

| \fon () |

対象となる文字の右側のスペースを n でポイント単位で設定します。 |

| \ban () |

対象となる文字の左側のスペースを n でポイント単位で設定します。 |

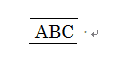

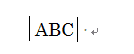

| \li () |

配置を設定した文字から次の文字の先頭まで、下線を引きます。 |

- 引数に指定する最後のオプションの後には、かっこ内が空白の左右のかっこ ( ) が必要です。

- コードの例と表示例

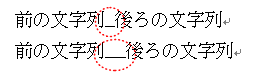

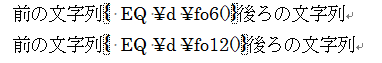

- 以降の例では文字列のフォントサイズは10.5pointを使ったものです。画像は拡大してあります。

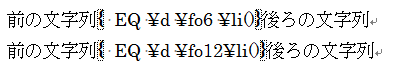

- コードの例

- 表示例

- コードの例

- 表示例

- コードの例

- 表示例

-

- 分母と分子が横棒で区切られた分数を作成します。

- コードの例と表示例

- { EQ \f (A,B) ) }

- 表示例

- { EQ \f (2,5) ) }

- 表示例

-

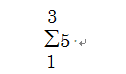

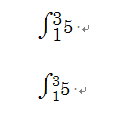

- 指定された記号または既定の記号と 3 つの構成要素を使用して、積分、Σを使用した和の式などを作成します。

最初の構成要素は下限値、2 番目の構成要素は上限値、3 番目の構成要素は積や和の対象となる変数を表します。

次のオプションを組み合わせて、\i スイッチを修正します。

- オプション

| \su |

和を表すΣの文字を表示します。 |

| \pr |

積を表すΠの文字を表示します。 |

| \in |

初期値 (下限値) と最終値 (上限値) をインテグラル記号などの右側に表示します。 |

| \fc\c |

インテグラル記号を、c で指定した固定サイズの文字と置き換えます。 |

| \vc\c |

インテグラル記号を、c で指定した可変サイズの文字と置き換えます。

文字のサイズは、3 番目の構成要素のサイズに揃えられます。 |

- コードの例と表示例

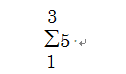

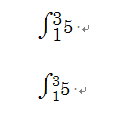

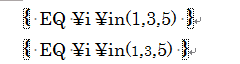

- { EQ \i (1,3,5) ) }

- 表示例

- { EQ \i \su (1,3,5) ) }

- 表示例

- { EQ \i \pr (1,3,5) ) }

- 表示例

- コードの例:下の「1」と「3」はフォントサイズを小さく設定しています。

- 表示例

- { EQ \i \fc \P (1,3,5) ) }

- 文字列に「P」を指定しているのでインテグラがPに変わっています。

- { EQ \i \vc \P (1,3,5) ) }

- \vc として、文字列に「P」を指定しています。

-

- 任意の個数の構成要素を使用して、半角のカンマ ( , ) または半角のセミコロン ( ; ) で区切られた一覧を作成します。

このスイッチを使用すると、複数の構成要素を 1 つの要素として指定できます。

- コードの例と表示例

- { EQ \l(A,B,C) }

- 表示例

-

- 指定した構成要素を重ねて表示します。

指定する構成要素の数に制限はありません。構成要素の区切り文字として、半角のカンマ ( , ) を使用します。

- それぞれの文字は、非表示の文字ボックスの中に印刷されます。オプションを指定すると、別の文字の上に重ねる文字ボックスの配置を設定できます。次のオプションを組み合わせて、\o

スイッチを修正します。

- オプション

| \al |

左端に配置します。 |

| \ac |

中央に配置します。特に指定しない限り、この設定が使用されます。 |

| \ar |

右端に配置します。 |

- コードの例と表示例

- { EQ \o (A,○) }

- 「A」と「○」を重ねて表示します。

- 文字「A」が「○」の入るように、「A」の位置を上付き(2pt)にして、「○」のフォントサイズを16ptと大きくします。

- 文字「A」が「○」の中に納まりました。

- 取り消し線のようなものも作成できます。

-

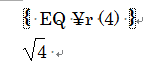

- 1 つまたは 2 つの構成要素を使用して、根号 (√) を表示します。

- { EQ \r (3,4) }

- 表示例

- コードの例と表示例

-

- 成要素を、上付き文字または下付き文字として表示します。

それぞれの \s スイッチには、1 つまたは複数の構成要素を指定できます。

構成要素の区切り文字として、半角のカンマ ( , ) を使用します。複数の構成要素を指定している場合、それらは左揃えで配置され、積み重ねて表示されます。

次のオプションは、\s スイッチの後に 1 つの要素を指定して使用します。

- オプション

| \ain () |

対象となる文字の上端に、n で指定したポイント数だけ、スペースを挿入します。 |

| \upn () |

ポイント数を単位として、構成要素を上付きに設定します。

n を省略すると、2 ポイントの上付き文字が作成されます。 |

| \din () |

対象となる文字の下端に、n で指定したポイント数だけ、スペースを挿入します。 |

| \don () |

ポイント数を単位として、構成要素を下付きに設定します。

n を省略すると、2 ポイントの下付き文字が作成されます。 |

- コードの例と表示例

- { EQ \s (A,B,C) ) }

- オプションを指定していません。構成要素「A」「B」「C」が積み重ねて表示されます。

ABCの各間はカンマで区切っています。

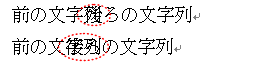

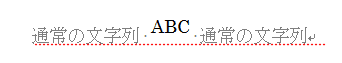

- { EQ \s \up5 (ABC) ) }

- \up5 と上付きで5ポイントを指定していますので、5ポイント上の位置に構成要素「ABC」が表示されます。

- { EQ \s \do5 (ABC) ) }

- \do5 と下付きで5ポイントを指定していますので、5ポイント下の位置に文字列「ABC」が表示されます。

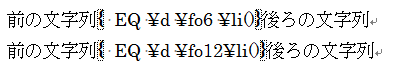

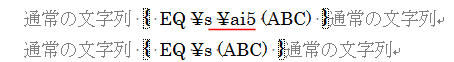

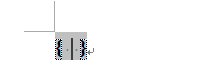

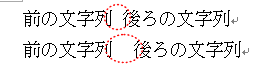

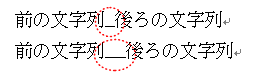

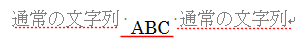

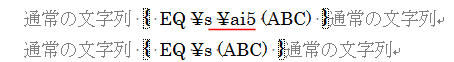

- { EQ \s \ai5 (ABC) ) }

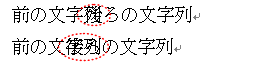

- フィールドコードの例

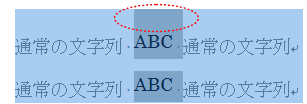

- \ai5 と上付きで5ポイントを指定していますので、5ポイントのスペースが文字列「ABC」の上に作成されています。

見た目では違いが分からないので、下図は文字列を選択した状態で示しています。

フィールドコードの部分には網掛けがあります。

-

- 構成要素を罫線で囲みます。

特にオプションを指定しない場合は、構成要素が外枠で囲まれます。

- オプションは組み合わせて指定することができます。

| \to |

構成要素の上に罫線を引きます。 |

| \bo |

構成要素の下に罫線を引きます。 |

| \le |

構成要素の左側に罫線を引きます。 |

| \ri |

構成要素の右側に罫線を引きます。 |

- コードの例と表示例

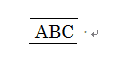

- { EQ \x (ABC) ) }

- オプションを指定していないので、文字列「ABC」が外枠で囲まれます。

- { EQ \x \to \bo (ABC) ) }

- \to と \bo をオプションで指定しているので、文字列「ABC」に上罫線と下罫線が引かれます。

- { EQ \x \le \ri (ABC) ) }

- \le と \ri をオプションで指定しているので、文字列「ABC」に左罫線と右罫線が引かれます。

スポンサードリンク

Home|Word(ワード)基本講座 目次|EQフィールド(数式)

PageViewCounter

Since2006/2/27