古代ギリシャの時代に、すでに類するゲームはあったといわれます。1316年、時のフランス王・ルイ10世(在位1314〜16)が「ポーム(仏:paume)」という手のひら(英語になるとpalm)で球を打つ、というテニスの前身競技に熱中し、あげくの果てには風邪をひいて死んだ、という記録が残っており、これがテニスに関する最も古い確認資料とされています。イギリスに伝わったのは、1338年に始まった百年戦争がきっかけで、イギリスのウイングフィ−ルド城に捕虜として幽閉されていたフランス兵士がこのポームをプレーしたことからイギリス本国に伝わり、以降「テニス」として集大成されていくことになります。

テニスの語源はフランス語のtenez(打つぞ!!)がルーツ。イギリスでは16世紀半ばにシェークスピアの劇の中で、「テニス」という言葉が登場しており、テニス熱が盛んであった当時、「テニス」という言葉が確立していたと思われます。

その後、盛衰を繰り返しながら、1870年半ばに今のテニスにつながる形態が発明されました。最初の発明者がW.ウイングフィールド大佐。この人は、約400年前、フランス兵の捕虜がいたというウイングフィールド城主の末裔というから、これも何かの因縁でしょうか。

その後いくつかの改良が加えられて、いよいよ近代テニスの体裁が整い、1877年7月には第1回目の全英選手権大会が開催されます。参加した選手は22人、決勝の観客は200人だったそうです。これが、「ウインブルドン大会」の最初で、これを機にイギリスではテニスがprestigeの高い(社会的地位が高い)スポーツとしてその地位を固めました。その後アメリカを皮切りに世界中へ浸透してゆくことになります。

日本に伝わったのは、明治11年のこと。体育学校の教師として招かれたアメリカ人が、東京師範学校の学生に教えたのが最初と言われています。

僕個人的な意見としては、やはり技術の高い者が必ずしも勝つわけではない、というところでしょうか。確かに、ハタから見るとテニスはサービス・ショットとかのスピードに目を奪われると思います。スーパーショットもそうでしょう。ただ、テニスをしている人にとっては、スーパーショットを見ても、「あれはサンプラスやアガシだからできるんや」って思って真似はほどほどにして、自分にもできるショットを捜すことも大事です。だってそういうスーパーショットが肝心なところで入るからプロなのですから。やはりどんな世界でも、弱いものが強いものに勝つことほど楽しいものはありません。ただ、テニスに限って言えば、勝った者が強いということです。試合は0-6,0-6,0-5で負けていたとしても、敵が戦闘不能になったら試合は勝ちなんですから。たとえば足をつるとか、突然体調が悪くなるとか。最後の1ポイントをとらないと試合は終わらないんですから。逆を言えば、マッチポイントを握られても、逆転は可能であるということです。かなりしんどいですけど、精神的には。

試合のかけひき、なんていうのも見てて楽しいものがあります。相手の精神状態と自分の精神状態を即座に見抜き、押すべきか押さざるべきか、というのを楽しむ、っていうことも試合を自分がすればするほどにわかってきます。一般的には、押す、ときたら引く、なんでしょうが、テニスは精神的に引いたら絶対負けなのです。だからいつの時でも引かずに、自分が勝つんだ、という強い信念を持ち続けることが何よりも大事です。

プロの世界は僕には理解できない次元なのでわかりませんが、我々のようなレベルで試合をするのなら、まだまだ強くなれる要素はいっぱいあるんです。サービスエースが取れるサービスを持っていても、ダブルフォールトが多かったらサービスゲームはキープできません。同じことでリターンやストローク、ボレー、・・・、とそのミスとの関係もそうです。かと言って先ほども言ったように攻めの気持ちを忘れては絶対に勝てません。強いプレーヤーというのは、より強いショットが高い確率で打てる選手なのです。

ただ趣味でやる範囲のテニスであれば個人が楽しくテニスができればそれにこしたことはないんです。もちろん試合でやるときも楽しくやらないとダメなんですけどね。結局はそういうものなんですよね。

ビヨン・ボルグ Bjorn.Borgコナーズは今では重くて持てないようなスチール製ラケットT-2000を駆使し、ガッツあふれるプレイでアメリカ中の人気者でした。観客をとりこにし、それを自分の応援に変え、それによってまた自分のプレーに一段と磨きをかける、という魅力的なプレーヤーでありました。

ジョン・マッケンロー John. McEnloe外見は長髪で、日本にテニス熱がでだしたころに活躍したプレーヤーでした。日本の女性のテニスファンはほとんどボルグのファンでした。コナーズと良いライバル関係にあった選手です。ウッドラケットを使っていました。彼はヘビートップスピンと、たぐいまれな集中力を武器に、ウィンブルドン5連覇を達成し、当時のテニス界に旋風を巻き起こしました。

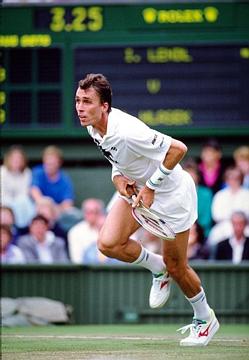

イヴァン・レンドル Ivan.Lendl彼は御承知の通り、テニスの天才です。ボールをガットの上につかむ、いわゆるタッチセンスの王様とも言うべきプレーヤーです。左ききの利点を生かした、右利きのバックハンドに切れていくスライスサーブを起点とし、そこからサーブ&ボレーにもっていく、そういう選手です。彼により、ボルグのウインブルドン6連覇の夢は断たれることになります。ただ、これも御存じでしょうが、気が短く審判や観客にキレやすいため、試合中に暴言を吐いたり、コートマナーの悪さには定評がありました。しかし、マッケンローの活躍が、それまでのトップスピン一辺倒から局面に応じた多彩な球種を打ちわける、という傾向にテニス界は変わっていきました。

ステファン・エドバーグ Stefan.Edbergレンドルは稀に見る強烈なストローカーで、いままでのストローカーの弱点だったバックハンドをぎりぎり限界まで強化し、ストロ−ク戦には絶大の自信を持っていた選手です。200km/hを超える超弾丸サーブと超強力なストロークで世界を席巻していきました。グランドスラム大会もかなりの数を取りましたが、鬼門、ウインブルドンでは決勝まで進みながらも優勝は果たせず仕舞でした。ストロークの組み立てが上手かった選手です。さしものマッケンローもレンドルの強烈なリターンとパッシングショットの前になすすべも無く沈んでいきました。ちなみに、僕はレンドルの真似をして、高校時代練習していました。レンドルは上の写真にもあるようにゴルフの腕前もプロ並みで、プロテストを受けるくらいでした。

ボリス・ベッカー Boris.Beckerエドバーグは、史上最も華麗なサーブ&ボレーヤーでした。右利きのバックハンドに高く跳ねるスピンサーブと華麗なネットプレー。これに世界中の女性ファンが虜になりました。どんなにパッシングショットで抜かれても抜かれても、どんどんネットに詰める、という彼のプレースタイルには驚きました。しかし、彼はフォアハンドストロークが極端に弱く(プロにしては、ですけど)、しばしば凄く格下のストローカーに敗れるということがよくありました。

ピート・サンプラス Pete.Samprasベッカーは何と言っても、「ブンブン・ベッカー」と呼ばれたほどの超高速サーブによる1試合平均40本を超えるサービスエースが有名です。このサービスを引っさげての初出場したウインブルドン大会で16歳にして最年少優勝を果たしました。セカンドサービスでもどんどんエースをとっていたころのベッカーは誰にも手につけられない状態でありました。そのサーブとともに強烈なフォアハンドと力強いネットプレーで世界No.1まで登り詰めました。去年のウインブルドンで引退をしましたが、今でもドイツ内外を問わず、大きな人気があります。

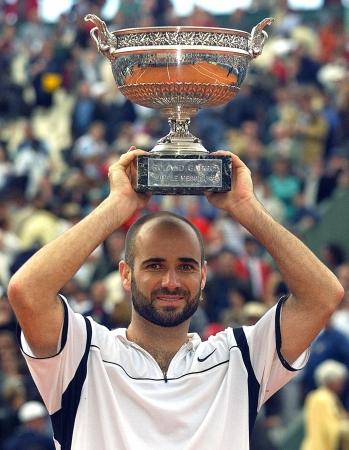

アンドレ・アガシ Andre.Agassi今までの選手はストロークができてもネットプレーがダメ、ネットプレーができてもストロークがダメ、という二相性がありました。しかし、このサンプラスはオールラウンドプレーヤーとして認識された初めてのプレーヤーでした。思えばサンプラスは1990年の全米オ−プン大会で最年少優勝を果たしたときは、サービスが強いというだけの選手でした。1試合平均50本を超えるサービスエースをたたきこんでいました。しかし、それから数年はしばらく優勝ができない日々が続きました。スマッシュが人一倍得意で、そこまでに到達する為のストロークの組み立てを身につけてからは格段に強くなりました。1993年のウインブルドンで初優勝してからというもの、その強さにはどんどん磨きがかかっていきました。その後の活躍はみなさんも御存じのことでしょう。彼が世界No.1となった頃、試合中に舌をペロッと出す癖があってそれが王者にふさわしくない、とあちこちから批判が起こってきました。一時期それを気にする余り、勝てない日々が続きました。今でもたまに見せることがありますが。後述するアガシとは同門の間柄で、ジュニアの頃から良きライバル関係にあります。現在、四大大会シングルスのタイトルは10 (全豪2,全英4,全米4)

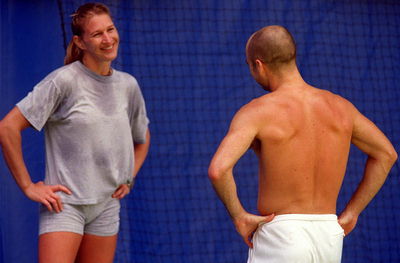

アガシのテニスは見ていてすごく魅力的です。ストロークに絶対の自信を持ち、フットワークに長けていて、フォア・バックともに死角は見られません。また世界一のリターンを打つ選手で、これは現在世界最速のサーブを打つ選手の中の1人であるイヴァニセヴィッツとの1995年ウインブルドン決勝戦で打ち勝ったことで証明されています。アガシは昔、人気女優のブルック・シールズと結婚して、その結婚生活に重点を置いていたために成績はふるいませんでした。しかし離婚後、テニスに集中すると成績はどんどん上がっていきました。いやはや皮肉な話ですね。今やグランドスラムでは連続して好成績をおさめています。最近、上の写真にある通り、グラフとのホットな交際が伝えられています。こちらの方も何かと気になる所でしょうか。

クリス・エバート Chris.Evert

マルティナ・ナブラティロバ Martina.Navratilova

シュテフィー・グラフ Steffi.Grafナブラティロバの功績は偉大すぎます。彼女は左利きのサーブ&ボレーヤーで、芝の女王と呼ばれ、ウインブルドン6連覇を果たしたほどの名選手です。クリス・エバート、シュテフィー・グラフと数々の名勝負を演じてきました。1984年には、シングルスで74連勝という記録を残す程に圧倒的な強さでした。そこで、彼女を倒そうと、女子テニス選手の間にはトップスピンを覚えようとする動きが広まり、それによりパッシングショットも打てるようになり、とテニス界への貢献度は大変なものがありました。シングルス通算最多の167勝(優勝数)、うちグランドスラム大会は18勝(優勝数)。通算獲得賞金は女子最多の2,000万円を突破した。

ガブリエラ・サバティーニ Gabriela.Sabatini女子テニス史上、1、2を争う偉大なプレーヤーです。フォアに絶大なる自信を持ち、フォアに回り込んでの逆クロスとストレートで相手をキリキリ舞いさせ、力で押さえ込む強烈なテニスでした。調子の善し悪しがほとんど無く、常にトップに君臨していました。彼女が打倒・ナブラティロバの急先鋒で、数々の名勝負を生みました。彼女はストローカーでしたが、彼女以前の女子のストローカーと言えば、ストロークは良いけどサーブはちょっと・・・、という選手がほとんどでした。グラフからサーブも良くなったのです。1988年には、グランドスラム4大大会すべてに優勝、そしてソウルオリンピックに出場して金メダル、と圧倒的な強さを誇りました。グラフの父親が脱税疑惑を起こした時にはさすがに調子を落としたことはありました。しかし、グラフは簡単には負けず、相手がリードしていたり、マッチポイントを握っていても、そこから何故か挽回して、結局はグラフが勝つ、っていう試合が結構ありました。「なんだ、やっぱりグラフが勝つんだ」って何度も思ったことを覚えています。昨年、1999年の全仏と全英でみせたグラフのプレーは凄い、という他には言葉は見当たりません。

モニカ・セレシュ Monica.Selesアルゼンチンの美人テニスプレーヤーで、ナブラティロバ、グラフとトップを争っていた選手でした。力強いストロークが売り物でした。バックハンドのスライスは滞空時間がめちゃくちゃ長く、何度もうらやましく思っていました。記憶に残っているのが、1991年のウインブルドン決勝、対グラフ戦のファイナルセットの6−8という激闘です。惜しくも準優勝でしたがすごく記憶に残る良い試合でした。

伊達 公子 Kimiko.Date

マルティナ・ヒンギス Martina.Hingis

言わずと知れた世界に誇れるライジング・サン。パワーのなさという弱点をライジング打法を身につけることで克服し、日本人最高の世界ランキング4位まで登り詰めた選手です。園田学園高校時代にはインターハイを完全制覇し、それを引っさげてプロの世界へ乗り込みました。ニューヨークであった大会で前述のサバティーニを破って準優勝を果たした頃から、世界に名乗りを挙げていきました。1996年のウインブルドン準決勝でグラフをあわや、というところまで追い詰めましたが、あと一歩で敗れました。しかし、女子の国別対抗戦・フェデレーションカップではグラフを破るという快挙も演じました。全世界から惜しまれながらの引退。即結婚か、と騒がれましたがいまだに独身。現在、あちこちでテニス・キャンプを開催し、テニスの普及に尽力しています。

マルティナ・ナブラティロバの様に強い選手に・・、という母親であり、チェコ女子テニス界の元女王でもあるメラニー・ゾッグの願いの込められたファーストネームを持つこの選手。3歳でテニスを始め、数々の最年少記録をうちたててきました。ストロ−ク良し、ネットプレー良し、サービス良し、と死角がほとんど見当たらないオールラウンダーです。しかしツアーに母親が一緒に来なかったりしたら弱くなる、など精神面に課題があるという評判です。しかし、精神状態が安定したヒンギスにはまさに敵無し、と言ったところでしょうか。最近、リンゼイ・ダベンポートが打倒ヒンギスの最右翼として台頭してきました。

男子は、大会ごとにランクが分かれていて、グレードの高い大会ほど、勝てば高いポイントを手にすることができます。男子はATPというシステムで獲得ポイントによってランキングが設定されます。また、賞金獲得額によるランキングもあります。

女子も、大会ごとにランクが分かれています。基本的には男子と同じシステムです。ただ、女子の場合はWTAというシステムになります。昔、女子は獲得ポイント数を出場トーナメント数で割った、平均獲得ポイントによりランクされていましたが、1996年秋より、累積ポイント数によるランク付け、とシステムが変わりました。伊達公子選手はこのシステムの変更という事も引退の理由に挙げていました。

テニス速報

テニス速報その日にあったテニスの試合の結果がすぐわかる。毎日更新している。

テニストーナメント関連

テニストーナメント関連 テニス関連スポーツ会社

テニス関連スポーツ会社WILSONはラケットが主。その昔、エドバーグが全盛時に愛用していた、Pro Staff ClassicはWilson製。

NIKEといえば、ちょっと前、アガシとサンプラスが路上でテニスのラリーをしてるCMがありましたね。テニスシューズではやはり人気があります。